2025.03.07

給付金について

公務員は失業保険を受給できない!退職後に受給できる手当や受給の流れを紹介

公務員は失業保険を受給できない決まりがあります。そのため、生活の不安から退職を思いとどまる方もいるのではないでしょう。確かに、公務員は退職にあたって失業保険を受けられませんが、退職に伴って「退職手当」が支給されます。また、退職手当の実態や手続き方法などを知らない方も少なくありません。

そこで今回は、公務員が退職する際に受け取れる退職手当の概要と具体的な金額を解説します。受給の流れやよくある質問もご紹介しますので、退職を検討中の公務員の方は参考にしてください。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

そもそも失業保険とは?

そもそも失業保険とは、労働者が失業した場合、および雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うとともに、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。雇用保険(失業保険)に入ると失業時に給付を受けられる仕組みです。

正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」で、失業保険や失業手当、失業給付と呼ばれることもあります。

なお、労働者が失業保険を受給するには、一部の例外を除いて以下の条件を満たす必要があります。

- ハローワークで求職の申し込みを行っている

- 就業意思や能力はあるが失業状態が続いている

- 離職日より前の2年間で12ヵ月以上雇用保険に加入している

公務員が失業保険を受給できない理由

原則として、失業保険は公務員の退職時には支給されません。なぜなら、雇用保険法第6条では、公務員は他の法令や規則に基づいて求職者給付を受けるものとされているからです。

つまり、公務員は雇用保険の対象外であり、失業保険の受給資格がありません。

そもそも、失業保険が存在しているのは労働者が失業した際の生活や再就職を支援するものです。公務員は倒産や解雇のリスクが少ないため、失業保険の対象外とされているのです。

なお、準公務員と呼ばれる国立大学に勤務する職員、郵便局員などは失業保険を受給可能です。

一方で、公務員は一定の条件を満たすことで失業保険の代わりとなる退職手当を受けられます。

公務員が受け取れる「退職手当」の概要

公務員が受給できる退職手当とは、どのようなものでしょうか。ここでは、退職手当を受給するために必要な勤続年数や受取時期などの概要を解説します。

必要な勤続年数

一般に、公務員が退職手当を受け取るには、原則として1年以上の勤続年数が必要です。

勤続年数の計算にあたっては、勤続期間が1年未満のケースでは切り捨てとなる場合が多いため注意しましょう。一国家公務員は1年未満を切り捨てる一方で、地方公務員は自治体ごとに異なり、6カ月未満は切り捨て・6カ月以上は切り上げなどのルールが存在します。地方公務員で自身の勤続年数の計算方法が不明な方は勤務先に確認してください。

また、休職期間は在職期間から除外される点にも留意が必要です。後述しますが、勤続年数によっては退職金の額が変わるため、退職時期の調整が重要になることがあります。

退職金の受取時期

公務員の退職手当は、退職月の翌月に指定口座へ振り込まれるのが一般的です。例えば、3月退職なら4月、12月退職なら1月に振り込まれます。

ただし、振込日はあらかじめ決まっていません。具体的な日付は状況によって異なるため、必要に応じて確認しましょう。

なお、退職手当の支給時期は国家公務員退職手当法で定められており、地方公務員も国家公務員に準じて扱われます。退職者が増える時期には振り込みが遅れる可能性もあるため、生活資金などに余裕を持たせておくのが肝要です。

課税の有無

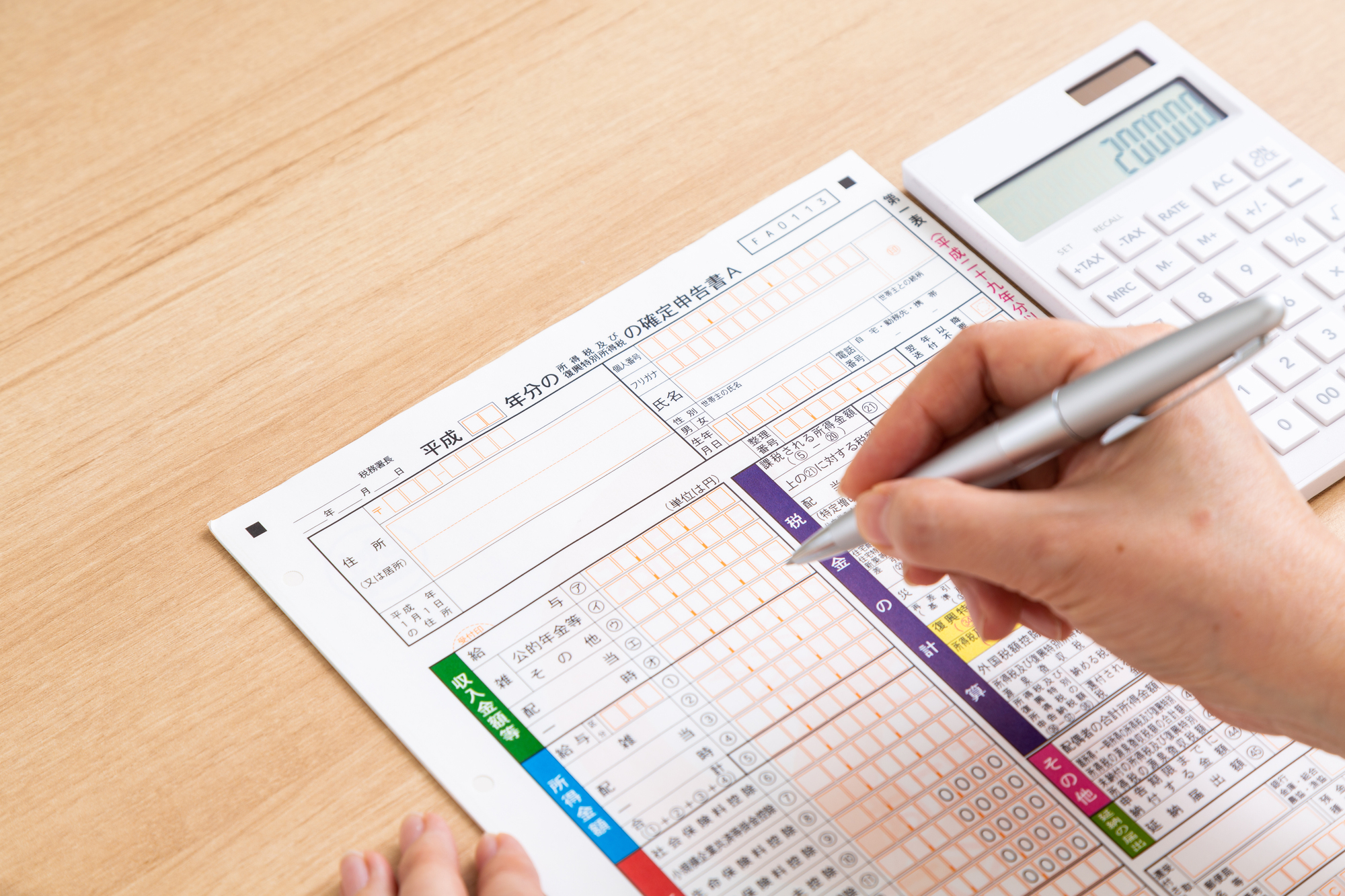

退職手当は、民間企業における退職金と同じように、住民税や所得税の課税対象となります。

ただし、退職手当は一般的な給与に比べると支給額が大きく一時的に支給される性質を持っています。そのため、退職所得として処理され、給与所得よりも税負担が軽減されるのが特徴です。具体的には、「退職所得控除」が適用され、控除後の金額にのみ課税される仕組みがとられています。

退職所得控除額の計算式は以下の通りです。

- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数

- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

計算のポイントは、勤続年数が20年以上かどうかです。勤続年数が長いほど控除額が増え、税負担が軽くなる仕組みが取られています。

公務員が受け取れる「退職手当」の金額

ここからは、公務員が受給できる退職手当の金額や算出方法を解説します。

地方公務員の金額

地方公務員が受け取れる退職手当の金額は、以下の通りです。

退職手当額 = 基本額 + 調整額

- 基本額 = 退職日給料月額 × 退職理由別・勤続年数別支給率

- 調整額 = 調整月額のうちその額が多いものから 60 月分の額を合計した額

地方公務員の手当額は地域により異なるため、各自治体の条例、規則を確認してください。

国家公務員の金額

国家公務員の場合、退職手当額は、退職時の俸給月額に退職理由や勤続年数に応じた「支給率」を掛けて算出した基本額に、勤務年数に関係なく在職中の貢献度を考慮した「調整額」が加えられます。

退職手当額=退職時の俸給月給×支給率+調整額

具体的な支給率は、「国家公務員退職手当支給率早見表」を参考にしてください。

自己都合退職の金額

退職手当の金額は、自己都合などの退職理由によっても異なります。自己都合退職は、本人の意思で退職する場合を指し、結婚や育児、介護などの理由も含まれます。

自己都合退職の場合、支給される金額は定年まで勤務する場合に比べて大幅に下がる点に留意が必要です。自身の退職理由が自己都合退職にあたるのかを確認してください。

国家公務員が自己都合退職をする場合、支給率は前述の「国家公務員退職手当支給率早見表」で算出され、勤続年数によっては調整額が減額される可能性があります。

一方、地方公務員の場合は、各自治体の条例で支給率が異なるため、注意しましょう。

なお、早期退職制度が設けられており、勤続年数が20年以上、もしくは定年前の6ヵ月を超えて20年以内に早期退職を希望して認められた場合は、自己都合退職した場合に比べて退職手当が割り増しになります。

定年退職の金額

定年退職の支給率も、「国家公務員退職手当支給率早見表」に基づき、勤続年数に応じて設定されています。一方、地方公務員の場合、各自治体の規定に基づいて支給率が異なるため、上記の支給額とは異なる可能性があります。具体的な金額は、各自治体の条例や規則を参考にしてください。

なお、従来より国家公務員の定年は原則60歳で、地方公務員も60歳で定年とされていましたが、近年は定年年齢が引き上げられています。具体的には、令和5年4月以降、段階的に定年が延長され、2年ごとに1歳ずつ延びることとなりました。そのため、令和13年度には65歳まで勤務できる予定となっています。

定年が延長される結果、「60歳以降に給与が下がれば退職手当も下がるのではないか」「60歳以降に自己都合退職する場合も退職手当が減らされるのではないか」と心配される方もいるかもしれません。

しかし、現状は特例が適用され、60歳以降の退職や自己都合退職でも退職手当は減らない仕組みが導入されています。そのため、原則的には、60歳時点での退職金額にそれ以降の退職手当が加算されます。

公務員が退職手当を受給する流れ

ここからは、公務員が退職手当を受給する流れを解説します。

- 勤務先に退職票の交付を依頼する

- ハローワークで手続きを進める

- 失業認定を受ける

各手順について解説しますので、退職手当の受給を検討されている方は参考にしてください。

1. 勤務先に退職票の交付を依頼する

まず、退職後に勤務先から退職票を受け取る必要があります。勤務先に退職票の交付を依頼しましょう。

国家公務員には「国家公務員退職票」が交付され、地方公務員はこれに準じた書類が交付されます。

退職票は後述するハローワークでの手続きに必要です。受け取った後は、大切に保管しておきましょう。

2. ハローワークで手続きを進める

受け取った退職票は住所を管轄するハローワークに持参して、求職の申し込みを行います。ハローワークの窓口で退職票を提出して受理証明を受け取り、勤務先に提出してください。

受理証明書の提出後に、勤務先より退職手当受給資格証と失業者の退職手当請求書が交付されます。

3. 失業認定を受ける

勤務先から交付された退職手当受給資格証と失業者の退職手当請求書をハローワークに提出して、失業認定の手続きを進めます。

失業認定を受けた後は、失業者の退職手当請求書を勤務先に提出します。提出から約1ヵ月以内に退職手当が支給される流れです。

なお、退職手当を継続して受けるには、4週間に1回ハローワークで失業認定を受ける必要があるので注意しましょう。

公務員の退職手当と失業保険に差額がある場合

公務員としての勤続年数が短い場合、一般的な労働者に支給される失業保険に比べて退職手当の金額が下回るケースがあります。この場合は、退職手当と失業保険との差額を受け取れます。

まず、住所を管轄するハローワークで差額が生じているかを確認します。さらに、勤務先から退職票を受け取ってハローワークに提出します。国家公務員には「国家公務員退職票」が交付され、地方公務員には国家公務員退職票に準じた書類が交付されるので、必ず受け取りましょう。

続いて、これらの書類をハローワークに提出して、求職申し込みを行います。さらに、ハローワークで交付される「求職申込書」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。その後、失業認定を受け、受給資格がある場合は失業保険との差額を受領できます。

ただし、差額が生じている場合であっても、請求には以下の条件を満たす必要があります。

- 原則として、12ヵ月以上勤続していた

- 退職手当の金額が雇用保険法に定められた失業保険の相当額未満である

- 原則として、退職日の翌日より1年以内に失業している

- 就業意思や能力があるが再就職できていない

- 待機日数を超えて失業状態が継続している

原則として、差額請求ができる期間は、退職日の翌日から起算して1年以内となっています。差額請求をお考えの方は、早期に手続きすることをおすすめします。

なお、公立学校の教員で差額を請求する場合は、各自治体の教育委員会に申請してください。

関連記事:公務員は失業給付金をもらえない?代わりとなる制度を紹介

公務員の失業保険に関するよくある質問

ここからは、公務員の失業保険や退職手当に関するよくある質問と回答をご紹介します。

退職手当の受給期間は延長できますか?

退職手当の受給期間は延長可能です。原則的には、退職手当の受給期間は退職日の翌日から起算して1年以内とされています。しかし、妊娠や出産、育児、病気などで30日以上働けない場合は手続きを行うことで、例外的に受給期間を延長できます。

受給期間の延長を申請するには、勤務先の担当部署に「受給期間延長等申請書」を提出してください。

また、自治体によっては、母子手帳や医師の証明書など、働けない状態であることを証明する資料の提出が求められる場合もありますので、合わせて確認しましょう。

期間雇用の公務員であれば失業保険を受給できますか?

期間雇用の公務員も失業保険を受給可能です。なぜなら、期間雇用の公務員は人員整理が行われやすく雇用保険の対象であるため、失業保険を受給できるからです。

ただし、期間雇用であっても18日以上勤務した月が連続で6ヶ月を超えると、雇用保険の加入対象外となり、失業保険を受給できなくなるため注意しましょう。

失業保険の申請方法が不明な方は、「社会保険給付金サポート」をご活用ください。専門のコンシェルジュにサポートしてもらうことで、安心して手続きを進められるでしょう。

まとめ

原則として公務員は退職時に失業保険を受け取ることができませんが、一定の条件を満たすことで退職手当を受給できます。

基本的には、勤続年数が1年以上の公務員であれば、退職手当の支給対象となります。支給額は基本額に調整額を加算した金額です。ただし、国家公務員や地方公務員では期間や金額の算定方法が異なります。また、自己都合か定年(60歳以降)退職かによっても金額が異なるため、受給を検討している方は勤務先に確認しましょう。

なお、退職手当と一般的な失業保険に差額が生じる場合、一定の条件を満たせば差額を受け取れる可能性があります。具体的な差額や受給資格の有無はハローワークに確認してください。

申請方法などがわからない方は、退職コンシェルジュが提供する「社会保険給付金サポート」の活用をおすすめします。支援実績が豊富な専任のサポートスタッフが申請手順をサポートします。無料の説明会や個別相談会もご提供しておりますので、安心してご利用ください。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

おすすめの関連記事

- CATEGORY

- 給付金について

- 転職・再就職について

- 就労について

- 新型コロナウイルスについて

- 社会保険について

- 退職代行について

- 税金について

- 精神疾患について

- サービスについて

- 退職について

- 障害年金について

- ピックアップ

- 人気記事

-

退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介

-

今の会社に3年後もいる自信はありますか?

-

退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法

-

退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?

-

ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント

-

障害年金を知ろう

-

会社を“円満に退職する”方法は?

-

退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント

-

パワハラ、モラハラ、セクハラとは?

-

辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」

テーマ

- クレジットカード

- 資格取得

- 退職願

- 職業訓練受講手当

- 自己PR

- 社会保険給付金

- 退職代行

- アルバイト

- 精神疾患

- 退職届

- インフルエンザ

- 確定申告

- 職業訓練受講給付金

- 退職代行サービス

- 雇用保険

- うつ病

- 面接

- 感染症

- 保険料

- 退職給付金

- ブラック企業

- 健康保険

- 統合失調症

- 障害手当金

- 引っ越し

- 社会保障

- ハローワーク

- ハラスメント

- 年金

- 契約社員

- 自己都合

- 社宅

- 就職

- 就業手当

- パワハラ

- 転職活動

- 弁護士

- 会社都合

- 障害者手帳

- 労働基準法

- 傷病手当

- モラハラ

- 転職サイト

- 公的貸付制度

- 失業給付

- 精神保険福祉手帳

- 雇用契約

- 退職コンシェルジュ

- セクハラ

- 職務経歴書

- 生活福祉資金貸付制度

- 新型コロナウイルス

- 労災

- 内定

- 社会保険給付金サポート

- 障害年金

- 人間関係

- 通勤定期券

- 有給消化

- 産休

- 就労移行支援

- 雇用保険サポート

- 引き継ぎ

- スタートアップ

- 不支給

- 休職

- 育児休暇

- 業務委託

- 退職手当

- 給与

- 転職

- 等級

- 免除申請

- 解雇

- 社会保険

- 残業代

- 違法派遣

- 離職票

- 適応障害

- 大企業

- 福利厚生

- 退職金

- 派遣契約

- 労務不能

- 住宅確保給付

- 中小企業

- 失業手当

- 会社都合退職

- 障害厚生年金

- 傷病手当金

- 給付金

- ベンチャー企業

- 就職困難者

- 自己都合退職

- 失業保険

- 年末調整

- 職業訓練

- 会社倒産

- 再就職手当

- 退職

- ブランク期間

- 障害者控除

- 再就職

- 退職勧奨

- 転職エージェント

サービス詳細

サービス詳細

」と他5種の給付金を解説!.jpg)