2025.03.03

給付金について

障害者でも雇用保険は受給できる!金額や条件、受給の手順などを解説

障害者の方でも、一定の条件を満たせば雇用保険を受給できます。雇用保険は、失業した際の生活を支援し、再就職に向けた活動をサポートするための制度です。就職困難者として認定されると、通常よりも長期間の給付を受けられる特例が適用されます。

障害者の方でも、一定の条件を満たせば雇用保険を受給できます。雇用保険は、失業した際の生活を支援し、再就職に向けた活動をサポートするための制度です。就職困難者として認定されると、通常よりも長期間の給付を受けられる特例が適用されます。

本記事では、障害者の方が雇用保険を受給する条件や手続き、受給額の計算方法、相談できる窓口などについて詳しく解説します。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

障害者の方も雇用保険を受給できる

雇用保険は、労働者が失業した際や雇用の継続が困難になった場合に支給される制度です。雇用保険と就職困難者について詳しく見ていきましょう。

雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した際に、生活の安定を支援する目的で設けられた制度です。失業保険や失業給付金と呼ばれることもありますが、正式名称は「雇用保険の基本手当」です。

雇用保険に加入している労働者が失業した場合、ハローワークで手続きを行うことで一定期間、基本手当を受給できます。基本手当は次の仕事を見つけるまでの生活を支えるための給付であり、受給するためには一定の条件を満たす必要があります。

就職困難者とは

障害者の方や社会的な事情により就職が著しく困難な方は、雇用保険の制度上「就職困難者」として扱われます。就職困難者として認められる例は、以下のとおりです。

- 身体障害者(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由など)

- 知的障害者(知的発達に遅れがある方)

- 精神障害者(統合失調症、うつ病、発達障害など)

- 保護観察中の方(刑法等の規定により保護観察に付されている方)

- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方(高齢者、ひとり親など特定の条件に該当する方)

就職困難者と認定されると、通常の受給者よりも長期間にわたり失業保険を受給できるなどの特例が適用されます。

障害者の方が雇用保険を受給する条件

雇用保険は、一定の条件を満たせば障害者の方でも受給できます。ここでは、障害者の方が雇用保険を受給するための条件を3つ紹介します。

雇用保険に加入している

雇用保険の受給には、まず雇用保険に加入していることが必須です。労働者が雇用保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 31日以上の雇用見込み

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

雇用契約の期間が極端に短い場合や、労働時間が少ない場合は、雇用保険の適用外となります。そのため、契約内容を事前に確認することが重要です。

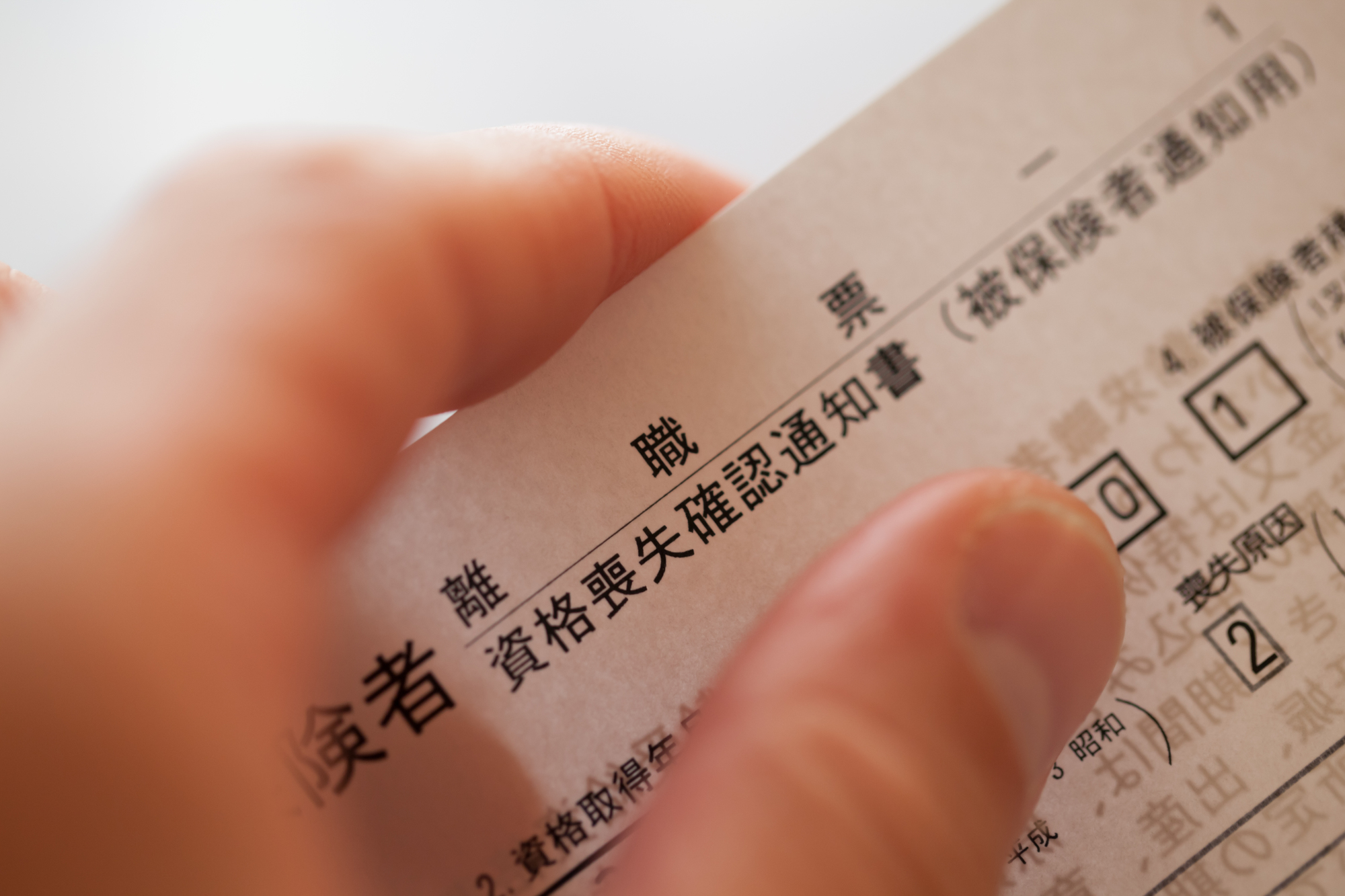

また、雇用保険の申請はハローワークで行い、申請時には「離職票」が必要になります。離職票は雇用主がハローワークへ申請し、その後ハローワークが発行する仕組みです。受給手続きの際に必要となるため雇用主へ速やかに申請を依頼し、手元に届いたらすぐに手続きを進めましょう。

就労の意志と能力がある

雇用保険の目的は、失業した方が再就職するまでの間の生活を支援することです。そのため、就職の意志と能力があることが受給の前提条件となります。

具体的には、ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、再就職に向けた活動を積極的に行っていることが求められます。求職活動とは、求人への応募や面接の実施、職業訓練への参加などが該当します。

原則として、就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。例えば、退職後に働く予定が全くない場合や、求職活動を行わない場合は受給資格を失う可能性があります。

離職日以前の1年間で通算6カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある

雇用保険の受給資格を得るためには一定期間、雇用保険に加入していた実績が必要です。この期間を「被保険者期間」と呼び、基本的な受給要件として、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが求められます。

ただし、以下のようなやむを得ない理由で離職して特定理由離職者と認められた場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格を満たすとされています。

- 契約期間満了後に更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった

- 病気やケガ

- 出産

- 配偶者の転勤 など

例えば、契約社員や派遣社員として6ヶ月以上働いていたものの、契約更新を希望していたにもかかわらず更新がされなかった場合、特定理由離職者として認められ、通常より短い期間でも雇用保険を受給できる可能性があります。

受給資格を確認するためにも、ハローワークでの手続きは早めに行いましょう。

障害者の雇用保険の給付期間

雇用保険の基本手当の給付期間は、被保険者であった期間や年齢によって異なります。特に、障害者の方などの就職困難者として認定される場合は、一般の受給者よりも長い期間、基本手当を受給できる仕組みです。具体的な給付日数の一覧は以下のとおりです。

|

|

被保険者であった期間 |

|||||

|

1年未満 |

1年以上 5年未満 |

5年以上 10年未満 |

10年以上 20年未満 |

20年以上 |

||

|

区分 |

45歳未満 |

150日 |

300日 |

|||

|

45歳以上65歳未満 |

360日 |

|||||

出典:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数

上記のように、就職困難者として認定されることで、通常よりも長い期間の給付を受けられる仕組みになっています。再就職が難しい場合でも、安心して求職活動を進められるよう設計されています。受給期間を正確に把握し、適切な申請を行いましょう。

障害者の方が雇用保険額を計算する方法

受給額は離職前の賃金水準や給付日数によって決まり、障害者の方も適用される計算方法は基本的に同じです。ここでは、失業手当の算出方法や、障害年金との関係について解説します。

基本手当算出方法

失業手当の受給額は、「給付日数 × 基本手当日額」で決まります。一般的に、受給額は離職前の賃金の5〜8割程度となります。

- 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180

- 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率

- 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数

基本手当日額とは、雇用保険で1日あたり受給できる金額です。計算方法は、退職前6カ月間の賃金(ボーナスを除く)を180で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率を掛けた金額となります。給付率は、離職時の年齢や退職前の賃金に応じて変動し、賃金が低いほど給付率が高くなる仕組みです。

また、基本手当日額には上限と下限が設定されており、賃金日額が上限額を超えた場合は上限額が適用され、下限額を下回る場合は下限額が適用されます。

|

賃金日額の上限額(円) |

基本手当日額の上限額(円) |

|

|

29歳以下 |

14,130 |

7,065 |

|

30〜44歳 |

15,690 |

7,845 |

|

45〜59歳 |

17,270 |

8,635 |

|

60〜64歳 |

16,490 |

7,420 |

|

賃金日額の下限額(円) |

基本手当日額の下限額(円) |

|

|

全年齢 |

2,869 |

2,295 |

障害年金を受給している場合でも、失業保険の基本手当が受け取れます。障害年金と失業保険は異なる制度であり、それぞれの目的や支給条件が異なるためです。

障害年金は、病気や障害によって働くことが難しい方の生活を支援します。一方、雇用保険は求職活動を行う方を支援するための制度です。そのため、支給調整の規定はなく、障害年金と雇用保険の両方を同時に受給できます。

ただし、障害の程度によっては、ハローワークでの求職活動が制限されることもあります。そのため、雇用保険の申請をする際には就労の意思や能力があることを明確に示すことが重要です。

障害者の方が雇用保険をもらう手順

雇用保険の受給にはいくつかの手続きが必要であり、スムーズに進めるためには事前の準備が大切です。ここでは、障害者の方の雇用保険の受給までの具体的な流れを詳しく解説します。

必要書類を揃える

雇用保険を受給するには、まずハローワークで求職申し込みをする必要があります。その前に、以下の必要書類を準備しておきましょう。

- 雇用保険被保険者離職票1・2

- 雇用保険被保険者証

- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2

- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)

離職票は勤務先がハローワークに申請し、発行されるものです。手元に届くまでに時間がかかることがあるため、勤務先に早めに確認しておきましょう。

ハローワークで求職を申し込む

必要書類が揃ったら、ハローワークで求職の申し込みを行います。具体的な流れは以下のとおりです。

- 求職申込書に記入する

- 必要書類の提出、職業相談を行う

- 雇用保険説明会の日時が決定する

求職の意思があることを示すために、離職票を提出し、求職申し込みを完了させることが求められます。申し込み後、受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が渡され、今後の手続きについて案内を受けます。

雇用保険説明会の日時は申請日から7日後以降に指定されるため、忘れずにスケジュールを確認しておきましょう。

待機期間を過ごす

求職申し込みが完了すると、7日間の待機期間が設けられます。待機期間は、ハローワークが失業状況を確認し、求職者が本当に仕事を探しているかを確認するためのものです。

待機期間中は、一切の就労が禁止されています。短時間のアルバイトをしても就労とみなされ、待機期間が延長される可能性があります。また、再就職手当を受けたい場合、待機期間中に新たな職に就いてしまうと手当が支給されなくなるため、就職のタイミングには注意が必要です。

雇用保険説明会に参加する

求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会には、必ず参加する必要があります。説明会では、雇用保険の仕組みや受給の流れ、求職活動の進め方などについて詳しく説明が行われます。説明会に参加する際は、以下を持参してください。

- 雇用保険受給資格者のしおり

- 印鑑

- 筆記用具

説明会終了後には、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、初回の失業認定日について案内されます。以降は、定期的にハローワークで認定手続きを行いながら、雇用保険の基本手当を受給します。

失業認定日にハローワークを訪れる

雇用保険を継続して受給するためには、失業認定日にハローワークへ行き、失業状態であることを認定してもらう必要があります。

失業認定日には、「失業認定申告書」を提出し、就職活動の実績を報告します。求職活動の実績がないと失業手当が支給されないため、求人への応募や職業相談を行わなければなりません。

通常、失業認定日は4週間ごとに1日、指定された日に設定されます。初回の失業認定日は離職票を提出した日から約3週間後に設定されるため、事前にスケジュールを確認し、忘れないようにしましょう。

障害者の方が保険や就労について相談できる場所

障害者の方が就労や雇用保険について悩んだとき、適切な相談窓口を利用することで必要な支援を受けられます。ここでは、障害者の方が保険や就労について相談できる主な機関を5つ紹介します。

ハローワーク

ハローワークは、就労支援や職業紹介を行う公的機関で、障害者向けの支援も提供しています。全国に設置されており、求職者が仕事を探す際に必要な情報やアドバイスを受けられます。

障害者の方に向けた専門窓口が設けられている場合もあり、個々の状況に応じた就労相談が可能です。就労経験が少ない方や適職が見つからない方も、キャリア相談を受けることで自分に合った仕事を見つけやすくなります。

市区町村の福祉課

お住まいの地域にある市役所や区役所の福祉課では、障害者福祉に関する総合的な相談を受け付けています。自治体ごとに提供される支援内容は異なりますが、雇用保険や就労支援に関する相談、適切な支援機関の紹介を行っている場合が多いです。

自治体によっては、就労支援の専門窓口を設けているところもあるため、具体的な支援内容を確認するために一度相談してみると良いでしょう。

相談支援事業所

相談支援事業所は、障害者の方やその家族を対象に、生活や就労に関する相談を受け付ける機関です。福祉サービスの利用方法や、日常生活の悩みに関する相談が可能で、特に障害福祉サービスの利用や就労に関する支援を行っています。

障害の程度や種類に応じたサポートを受けられるため、就労だけでなく生活全般について相談したい場合にも適した窓口です。

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)は、障害者が職業生活を安定して続けられるよう支援する機関です。全国に設置されており、就労と生活の両方に関する相談ができます。

障害者の方が働く上での課題を解決するために、ハローワークや企業、福祉機関と連携しながら、就職活動のサポートや職場定着の支援を行います。就労だけでなく、生活面での課題も含めて支援が受けられるため、長く安定して働きたい方にとって重要な相談窓口です。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、主に高齢者向けの相談窓口として設置されていますが、障害者の方の相談にも応じる場合があります。各地域にあり、福祉サービスの窓口として幅広い相談を受け付けています。

障害者の方が働きながら生活を安定させるためのサポートを提供することもあるため、地域の福祉サービスについて知りたい場合には利用すると良いでしょう。

まとめ

障害者の方でも、一定の条件を満たせば雇用保険を受給できます。雇用保険の受給条件として、雇用保険に加入していることや就労の意思と能力があること、一定期間の被保険者期間があることが求められます。また、就職困難者として認定されると給付日数が長くなり、より手厚い支援を受けることが可能です。

障害者の方の保険や就労については、さまざまな相談窓口が用意されています。雇用保険の手続きや就職活動に関するサポートを受けられるため、積極的に活用すると良いでしょう。

雇用保険の手続きや給付に関する不安がある方は、「社会保険給付金サポート」のご利用をご検討ください。専門家が申請手続きを丁寧にサポートし、適切な給付を受けられるようお手伝いいたします。退職をお考えの方は、お気軽にお問い合せください。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

おすすめの関連記事

- CATEGORY

- 給付金について

- 転職・再就職について

- 就労について

- 新型コロナウイルスについて

- 社会保険について

- 退職代行について

- 税金について

- 精神疾患について

- サービスについて

- 退職について

- 障害年金について

- ピックアップ

- 人気記事

-

退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介

-

今の会社に3年後もいる自信はありますか?

-

退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法

-

退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?

-

ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント

-

障害年金を知ろう

-

会社を“円満に退職する”方法は?

-

退職時の引き継ぎは必須?スムーズな業務引き継ぎのポイント

-

パワハラ、モラハラ、セクハラとは?

-

辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」

テーマ

- クレジットカード

- 資格取得

- 退職願

- 職業訓練受講手当

- 自己PR

- 社会保険給付金

- 退職代行

- アルバイト

- 精神疾患

- 退職届

- インフルエンザ

- 確定申告

- 職業訓練受講給付金

- 退職代行サービス

- 雇用保険

- うつ病

- 面接

- 感染症

- 保険料

- 退職給付金

- ブラック企業

- 健康保険

- 統合失調症

- 障害手当金

- 引っ越し

- 社会保障

- ハローワーク

- ハラスメント

- 年金

- 契約社員

- 自己都合

- 社宅

- 就職

- 就業手当

- パワハラ

- 転職活動

- 弁護士

- 会社都合

- 障害者手帳

- 労働基準法

- 傷病手当

- モラハラ

- 転職サイト

- 公的貸付制度

- 失業給付

- 精神保険福祉手帳

- 雇用契約

- 退職コンシェルジュ

- セクハラ

- 職務経歴書

- 生活福祉資金貸付制度

- 新型コロナウイルス

- 労災

- 内定

- 社会保険給付金サポート

- 障害年金

- 人間関係

- 通勤定期券

- 有給消化

- 産休

- 就労移行支援

- 雇用保険サポート

- 引き継ぎ

- スタートアップ

- 不支給

- 休職

- 育児休暇

- 業務委託

- 退職手当

- 給与

- 転職

- 等級

- 免除申請

- 解雇

- 社会保険

- 残業代

- 違法派遣

- 離職票

- 適応障害

- 大企業

- 福利厚生

- 退職金

- 派遣契約

- 労務不能

- 住宅確保給付

- 中小企業

- 失業手当

- 会社都合退職

- 障害厚生年金

- 傷病手当金

- 給付金

- ベンチャー企業

- 就職困難者

- 自己都合退職

- 失業保険

- 年末調整

- 職業訓練

- 会社倒産

- 再就職手当

- 退職

- ブランク期間

- 障害者控除

- 再就職

- 退職勧奨

- 転職エージェント

サービス詳細

サービス詳細